目次

「福祉専門職員等連携加算」の概要

福祉専門職員等連携加算は、障害福祉サービスの質向上を目的とした加算制度です。この制度では、サービス提供責任者が社会福祉士や介護福祉士などの専門職と協力し、利用者の心身状況を評価して最適な居宅介護計画を作成・実施します。具体的には、専門職とともに利用者宅を訪問し、アセスメントを行うことで、利用者にとって最適な支援内容を計画に反映します。

この加算は、初回訪問から90日以内に適用され、最大3回まで計画に基づく介護サービスに対して加算されます。利用者に寄り添った高品質な支援を実現するための制度として、事業所にとっても重要な仕組みです。

対象サービス

算定要件など

訪問条件

専門職連携の流れ

- 専門職が利用者の障害特性や状況を評価し、詳細な情報提供を行います。

- サービス提供責任者に具体的な助言を提供し、計画作成をサポートします。

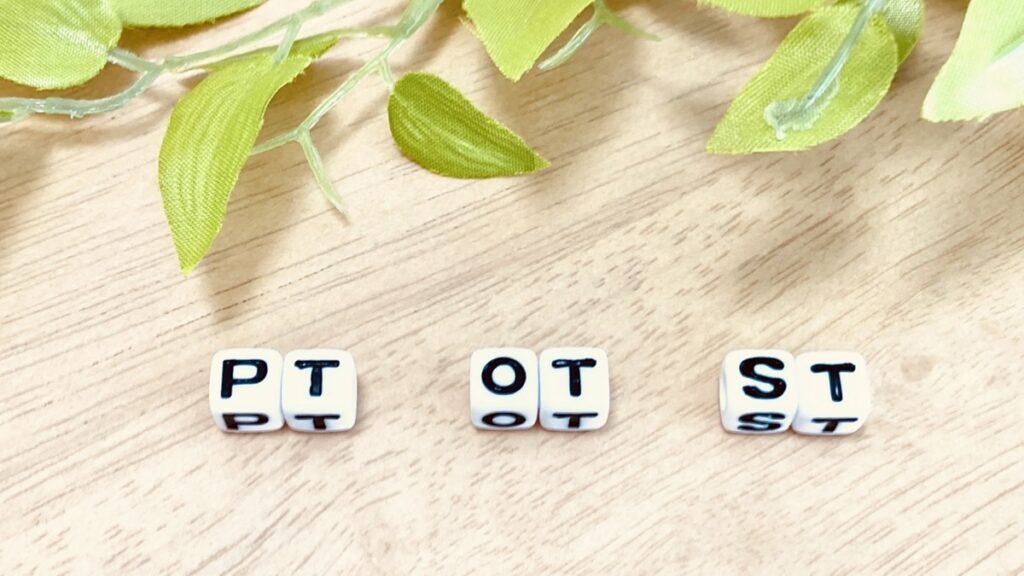

対象となる専門職

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、保健師など、国家資格を有する専門職が該当します。

計画作成のポイント

- 利用者の同意を得たうえで、専門職と協力して居宅介護計画を作成します。

- 計画には利用者の能力や状況を考慮した適切な支援内容を反映させます。

加算の仕組み

- 初回訪問から90日以内で、最大3回まで適用可能。

- 支援1回ごとに所定の単位数が加算されます。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

留意事項

- 「利用者の心身の状況等の評価を当該社会福祉士等と共同して行い、かつ、居宅介護計画を作成した場合」とは、

サービス提供責任者が当該利用者に関わったサービス事業所、指定障害者支援施設等又は医療機関等の社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、公認心理師、作業療法士、言語聴覚士、 看護師、保健師等の国家資格を有する者(以下「社会福祉士等」という。)との連携に基づき、

利用者の日常生活において介助等を必要とする行為について、居宅介護従業者が当該行為を可能な限り、より適切に行うことができるよう、利用者が有する能力、現在の状況、その改善及び維持の可能性の評価等(以下「アセスメント」という。)を勘案した上で居宅介護従業者が提供する指定居宅介護等の内容を定めた居宅介護計画を作成した場合をいう。 - 社会福祉士等は、利用者の同意を得た上で、居宅介護計画が利用者の障害特性 及び、社会福祉士等が既に把握している利用者個人の状態や状況に応じたより 適切な計画となるように、サービス提供責任者に対して詳細な情報提供を行うこと。

- 社会福祉士等は、❶の「アセスメント」及び❷の当該利用者の特性に関する情報を踏まえて、サービス提供責任者に具体的な助言を行い、居宅介護計画の作成に協力すること。

- 本加算は、社会福祉士等が居宅介護事業所のサービス提供責任者と同時間帯に訪問する初回の日から起算して90日以内で上限3回まで、当該居宅介護計画 に基づき支援した回数に応じて所定単位数を加算する。

- 指定居宅介護事業所等からサービス事業所、指定障害者支援施設等、医療機関等への支払いは、個々の契約に基づくものとする。

参考:障発第1031001号

関連リンク

Q&A

関連記事

-

「介護福祉士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

-

「保健師」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

-

障害福祉サービス「居宅介護」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 2-(1)

-

「サービス提供責任者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

-

「作業療法士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

-

「看護師」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

-

「理学療法士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

-

居宅介護:障害福祉事業の報酬と加算を解説!

-

「精神保健福祉士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

-

「社会福祉士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

-

「言語聴覚士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

-

「公認心理師」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

\事業者必須!/

まとめ

福祉専門職員等連携加算は、利用者に適切な支援を提供するため、事業所と専門職が連携する重要な仕組みです。利用者宅を訪問し、共同でアセスメントを行い、利用者の特性に基づいた計画を作成することが求められます。この制度を活用することで、事業所はサービスの質を高めると同時に、利用者のQOL(生活の質)向上にもつながります。計画の作成要件や適用条件をしっかり理解し、適切な運用を目指しましょう。