参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正)

1 指定地域移行支援

(1) 地域移行支援サービス費について

①地域移行支援サービス費の区分について

- 地域移行支援サービス費(I)については、専門職を配置し、関係機関と日常的な連携を図り、地域移行の実績を上げている事業所を評価するものであり、地域相談支援報酬告示の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成30年厚生労働省告示第114号)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、指定地域移行支援を行った場合に算定する。

なお、当該事業所の具体的な要件は以下のとおりである。

- ア 社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者又は「精神障害関係従事者養成研修事業について(平成26年3月31日付け障発0331第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別添2の3の(2)のイに規定する精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修の修了者である相談支援専門員を1人以上配置していること。

- イ 当該事業所において、指定地域移行支援を利用した地域相談支援給付決定障害者のうち、前年度に、地域相談支援基準第1条第1項第2号から第4号までに規定する施設(以下「対象施設」という。)を退院、退所等し、地域生活に移行した者が3人以上であること。

- ウ 対象施設と緊密な連携を図り、地域相談支援給付決定障害者の退院、退所等に向けた会議への参加や地域移行に向けた障害福祉サービスの説明、事業所の紹介、地域移行など同様の経験のある障害当事者(ピアサポーター等)による意欲喚起のための活動等を、いずれかの対象施設に対し、概ね月1回以上行っていること。

- ア 社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者又は「精神障害関係従事者養成研修事業について(平成26年3月31日付け障発0331第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別添2の3の(2)のイに規定する精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修の修了者である相談支援専門員を1人以上配置していること。

- 地域移行支援サービス費(II)については、地域相談支援報酬告示の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所のうち、❶に規定するア及びウの要件を満たす事業所であって、かつ、指定地域移行支援を利用した地域相談支援給付決定障害者のうち、前年度に、対象施設を退院、退所等し、地域生活に移行した者が1人以上である事業所において、指定地域移行支援を行った場合に算定する。

- 地域移行支援サービス費(III)については、❶又は❷に規定する要件を満たさない指定地域移行支援事業所において、指定地域移行支援を行った場合に算定する。

②指定地域移行支援に係る報酬の算定について

指定地域移行支援の提供に当たっては、地域相談支援基準又は地域相談支援報酬告示に定める以下の基準のいずれかを満たさない場合には、所定単位数を算定しないものとする。

- 地域移行支援計画の作成(地域相談支援基準第20条)

- 利用者への対面による支援を1月に2日以上行わない場合(地域相談支援報酬告示第1の1の注2)

③地域生活支援拠点等機能強化加算の算定について

地域相談支援報酬告示第1の1の注4の地域生活支援拠点等機能強化加算については、第二の3の(7)の③の規定を準用する。

- 趣旨

当該加算は、障害者等の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、地域生活障害者等(法第77条第3項に規定する地域生活障害者等をいう。以下同じ。)の緊急時に備えた相談や緊急時の対応、入院・入所からの地域移行の推進等、地域体制の構築を目的とする地域生活支援拠点等についての機能強化に資する取組を評価するものである。

計画相談支援及び障害児相談支援(機能強化型(継続)サービス利用支援費(I)又は(II)を算定する場合に限る。)と自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援の全てのサービス(以下「拠点機能強化サービス」と総称する。)を一体的に運営していること又は拠点機能強化サービスに係る複数の事業者が地域生活支援拠点等のネットワークにおいて相互に連携して運営しており、かつ、市町村により地域生活支援拠点等に位置付けられた場合であって、相互の有機的な連携及び調整等の業務に従事する者(以下「拠点コーディネーター」という。)が常勤で1以上配置されている事業所(拠点コーディネーターが当該事業所以外の拠点関係機関に配置されている場合を含む。以下「拠点機能強化事業所」という。)について加算する - 拠点コーディネーターの要件及び業務

拠点コーディネーターについては、専ら当該地域生活支援拠点等におけるコーディネート業務に従事することを基本とし、原則として、拠点コーディネーターが他の職務を兼ねることはできない。

ただし、障害の特性に起因して生じる事態等における緊急的な支援や、地域生活障害者等の地域移行等に係る支援など、拠点コーディネーターが自ら支援を提供することについて市町村が特に必要と認める場合には、拠点機能強化事業所の他の職務に従事することができるものとする。

なお、拠点コーディネーターの要件及び実施すべき業務については、「地域生活支援拠点・ネットワーク運営推進事業の実施について(令和6年3月29日障発0329第8号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」を参照すること。 - 算定に当たっての留意事項

- ア 当該加算については、地域生活支援拠点等に配置された拠点コーディネーター1人当たり、1月につき100回を上限として算定する。

この上限については、拠点機能強化事業所の単位における全ての拠点機能強化サービスの算定回数の合計であることから、相互に連携して運営する拠点機能強化事業所については、事前に毎月の算定回数の目安を共有しておくこと。 - イ 拠点機能強化事業所は、1月に1回以上の頻度で、拠点コーディネーター及び拠点機能強化事業所の従業者が参加し、当該加算の算定状況の共有に加え、地域生活支援拠点等における機能の整備状況、支援において明らかになった地域課題の抽出及び共有その他地域生活支援拠点等の機能強化を推進するために必要な事項を協議すること。

また、その協議内容については、市町村の職員出席や書面の提出等の方法により、市町村と共有すること。 - ウ 当該加算の算定に係る事務処理等の詳細については、この通知に定めるもののほか、「地域生活支援拠点等の機能強化について(令和6年3月29日障障発0329第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」を参照すること。

- ア 当該加算については、地域生活支援拠点等に配置された拠点コーディネーター1人当たり、1月につき100回を上限として算定する。

(2)特別地域加算の取扱い

地域相談支援報酬告示第1の1の注3の特別地域加算については、第二の2の(1)の⑮の規定を準用する。

特別地域加算を算定する利用者に対して、指定障害福祉サービス基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定障害福祉サービス基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。

(3)ピアサポート体制加算の取扱い

地域相談支援報酬告示第1の1の2のピアサポート体制加算については、第二の3の(7)の⑤の規定を準用する。

この場合において「サービス管理責任者又は地域生活支援員」とあるのは、「指定地域移行支援従事者」と、「指定地域移行支援事業所」とあるのは、「指定自立生活援助事業所」と読み替えるものとする。

報酬告示第14の3の3のピアサポート体制加算については、都道府県又は指定都市が実施する障害者ピアサポート研修の基礎研修及び専門研修を修了した次の者をそれぞれ常勤換算方法で0.5以上配置する事業所であって、当該者によりその他の従業者に対して障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われている場合に算定することができる。

- ア 障害者又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この4において「障害者等」という。)であって、指定地域移行支援従事者として従事する者

- イ 管理者、指定地域移行支援従事者として従事する者

なお、上記の常勤換算方法の算定に当たっては、併設する事業所(指定自立生活援助事業所、指定地域定着支援事業所、指定計画相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所に限る。)の職員を兼務する場合は当該兼務先を含む業務時間の合計が常勤換算方法で0.5以上になる場合を含むものとする。 - (一) 算定に当たっての留意事項

研修の要件及び障害者等の確認方法については、3の(1)の③の❷及び❸の規定を準用する。

- ※準用除外

- 研修の要件

「障害者ピアサポート研修」とは、地域生活支援事業通知に定める障害者ピアサポート研修事業として行われる基礎研修及び専門研修をいう。 - 障害者等の確認方法

当該加算の算定要件となる研修の課程を修了した「障害者等」については、次の書類又は確認方法により確認するものとする。

- ア 身体障害者

身体障害者手帳 - イ 知的障害者

- (ア) 療育手帳

- (イ) 療育手帳を有しない場合は、市町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認する。

- ウ 精神障害者

次のいずれかの証書類により確認する(これらに限定されるものではない。)。- (ア) 精神障害者保健福祉手帳

- (イ) 精神障害を事由とする公的年金を現に受けていること又は受けていたことを証明する書類(国民年金、厚生年金などの年金証書等)

- (ウ) 精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けている又は受けていたことを証明する書類

- (エ) 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)

- (オ) 医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内容であること)等

- エ 難病等対象者

医師の診断書、特定医療費(指定難病)受給者証、指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等 - オ その他都道府県が認める書類又は確認方法

- ア 身体障害者

- (二) 手続

当該加算を算定する場合は、研修を修了した従業者を配置している旨を都道府県へ届け出るとともに、体制が整備されている旨を事業所に掲示するとともに公表する必要があること。

なお、ピアサポーター等の本人の氏名の公表を求めるものではなく、加算の算定要件を満たすピアサポーター等を配置している事業所である旨を公表することを求める趣旨であること。

また、当該公表に当たっては、あらかじめピアサポーターである障害者等の本人に対し、公表の趣旨(※)を障害特性に配慮しつつ丁寧に説明を行った上で、同意を得ることが必要である。

※ピアサポートによる支援を希望する者に対し、事業所の選択の重要な情報として知ってもらうために公表するものである。

- (二) 手続

当該加算を算定する場合は、研修を修了した従業者を配置している旨を都道府県へ届け出るとともに、体制が整備されている旨を事業所に掲示するとともに公表する必要があること。

なお、ピアサポーター等の本人の氏名の公表を求めるものではなく、加算の算定要件を満たすピアサポーター等を配置している事業所である旨を公表することを求める趣旨であること。

また、当該公表に当たっては、あらかじめピアサポーターである障害者等の本人に対し、公表の趣旨(※)を障害特性に配慮しつつ丁寧に説明を行った上で、同意を得ることが必要である。

※ピアサポートによる支援を希望する者に対し、事業所の選択の重要な情報として知ってもらうために公表するものである。

(4)初回加算の取扱い

地域相談支援報酬告示第1の1の3の初回加算については、サービスの利用の初期段階においては、病院や施設等を訪問し、地域相談支援給付決定障害者の生活状況の把握等を行うなど、特にアセスメント等に時間を要することから、サービスの利用開始月において算定できるものであること。

ただし、初回加算を算定した後、引き続き当該病院や施設等に入院、入所等している間に地域移行支援の給付決定が更新された場合や他の病院や施設等に転院、転所等して引き続き地域移行支援を利用する場合は、再度初回加算を算定することはできず、また、初回加算を算定した後に病院や施設等を退院、退所等し、その後、再度病院や施設等に入院、入所等する場合は、当該退院、退所等した日から再度入院、入所等した日までの間が3月間以上経過している場合に限り再度初回加算を算定できる。

ただし、指定地域移行支援事業者が変更となる場合はこの限りでない。

(5)集中支援加算の取扱い

地域相談支援報酬告示第1の2の集中支援加算については、退院・退所月加算が算定される月以外において、対面による支援を月6日以上実施した場合に算定できるものであること。

(6)退院・退所月加算の取扱い

- 地域相談支援報酬告示第1の3の注1の退院・退所月加算については、退院、退所等をする月において、地域生活への移行に向けた各種の支援を集中的に実施できるよう加算するものであるため、当該加算が算定される月においては、利用者との対面による支援を少なくとも2日以上行うこと等が算定に当たっての要件となることに留意すること。

また、退院、退所等をする日が翌月の初日等の場合においては、退院、退所等をする月の前月において支援が行われることとなるため、当該場合であって退院、退所等をすることが確実に見込まれる場合については、退院、退所等をする月の前月において算定できるものであること。

この場合において、結果として翌月に当該者が退院、退所等をしなかったときは、当該加算額を返還させるものとする。

なお、その後の支援の結果、当該者が退院、退所等をした場合は、退院・退所月加算を算定して差し支えない。 - 退院・退所月加算については、次の(一)から(三)までのいずれかに該当する場合には、算定できないものであること。

- (一) 退院、退所等をして病院又は診療所へ入院する場合

- (二) 退院、退所等をして他の社会福祉施設等へ入所する場合

- (三) 死亡による退院、退所等の場合

- 地域相談支援報酬告示第1の3の注2は、利用者が精神科病院に入院した日から起算して90日以上1年未満の期間内に退院した場合に限り算定できるものであること。

(7)障害福祉サービスの体験利用加算の取扱い

- 地域相談支援報酬告示第1の4の障害福祉サービスの体験利用加算については、障害福祉サービスの利用を希望している者に対し、地域において障害福祉サービスを利用するに当たっての課題、目標、体験期間及び留意事項等を地域移行支援計画に位置付けて、障害福祉サービスの体験的な利用支援を行った場合に、利用日数に応じ、算定できるものであること。

また、利用者に対して、委託先の指定障害福祉サービス事業者から障害福祉サービスの体験的な利用に係る一定の支援がなされる場合に、算定できるものであること。 - 障害福祉サービスの体験利用加算については、15日を限度として算定できるものであること。

なお、当該者に対する地域移行支援の給付決定が更新された場合においては、当該更新後から再度15日を限度として算定できることに留意すること。 - 市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていること並びに市町村及び拠点関係機関との連携担当者を1名以上配置していることを都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所の場合、イ又はロに定める単位数に、さらに50単位を加算するものとする。

なお、市町村が当該指定地域移行支援事業所を地域生活支援拠点等として位置付けるに当たっては、地域生活支援拠点等の整備主体である市町村と指定地域移行支援事業所とで事前に協議し、当該指定地域移行支援事業所から市町村に対して地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後に、市町村から指定地域移行支援事業所に対して地域生活支援拠点等の機能を担うことを通知等により確認するとともに、市町村及び指定地域移行支援事業所は、協議会等の協議の場で共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられたことを積極的に周知すること。

さらに、連携担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から地域生活支援拠点等のコーディネート機能を担う相談支援事業所等の拠点関係機関との情報連携に努めることとし、行政機関や拠点コーディネーターとの日常的な情報連携や地域における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。

(8)体験宿泊加算の取扱い

- 地域相談支援報酬告示第1の5の体験宿泊加算については、単身での生活を希望している者に対し、単身での生活に向けた課題、目標、体験期間及び留意事項等を地域移行支援計画に位置付けて、体験的な宿泊支援を行った場合に算定できるものであること。

なお、家族等との同居を希望している者に対しては、当該支援を行うことが有効であると認められる場合には、算定して差し支えない。

ただし、家族等が生活する場所において体験的に宿泊を行う場合を除く。

また、体験的な宿泊支援については、指定障害福祉サービス事業者に委託できるが、当該委託による場合であっても、指定地域移行支援事業者が、委託先の指定障害福祉サービス事業者と緊急時の対応等のための常時の連絡体制を確保して行うこと。 - 共同生活援助サービス費、日中サービス支援型共同生活援助サービス費及び外部サービス利用型共同生活援助サービス費に係る体験的な入居については、

共同生活援助に係る共同生活住居への入居を希望している者に対する体験的な利用であり、支援の目的が異なるものであるため、利用者に対して各制度の支援の目的を説明し、利用者の意向を確認すること。 - 体験宿泊加算の日数については、利用開始日及び終了日の両方を算定できるものであること。

なお、体験宿泊加算(I)については、利用者が、地域相談支援基準第23条第1項に規定する要件を満たす場所(以下「体験宿泊場所」という。)において、

地域での居宅生活を体験するための宿泊によらない一時的な滞在に係る支援を行う場合についても算定して差し支えない。 - 施設入所者の体験的な宿泊については、施設入所支援の外泊に位置付けられるものとし、入院・外泊時加算の算定が可能なものであるが、体験的な宿泊支援の開始日及び終了日については、施設入所支援サービス費を併せて算定できるものであること。

- 体験宿泊加算(II)については、体験的な宿泊支援を利用する者の状況に応じて、夜間及び深夜の時間帯を通じて見守り等の支援が必要な場合であって、

当該体験宿泊場所に夜間支援従事者を配置又は少なくとも一晩につき複数回以上、当該体験宿泊場所への巡回による支援を行った場合に算定できるものであること。

なお、夜間支援従事者は、別途、指定居宅介護事業者等に夜間における支援のみを委託する場合であっても差し支えない。

夜間支援従事者は、利用者の状況に応じて見守り等の支援を行うほか、指定地域移行支援事業者との密接な連携の下、緊急時の対応等を適切に行うこと。 - 体験宿泊加算については、15日を限度として算定できるものであること。

なお、当該者に対する地域移行支援の給付決定が更新された場合においては、当該更新後から再度15日を限度として算定できることに留意すること。 - 市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所の場合、イ又はロに定める単位数に、さらに50単位を加算するものであり、(1)の3の規定を準用する。

(9)居住支援連携体制加算の取扱い

地域相談支援報酬告示第1の6の居住支援連携体制加算については、第二の3の(7)の⑫の規定を準用する。

報酬告示第14の3の9の居住支援連携体制加算については、利用者の住居の確保及び居住の支援の充実を図り、安心して地域で暮らせる環境整備を推進する観点から、指定自立生活援助事業所が住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40 条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」という。)又は同法第51条第1項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下「居住支援協議会」という。)と、毎月、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報の共有をしなければならないものであること。

「利用者の住宅の確保及び居住の支援に係る必要な情報」とは、具体的には、

利用者の心身の状況(例えば、障害の程度や特性、疾患・病歴の有無など)、生活環境(例えば、家族構成、生活歴など)、日常生活における本人の支援の有無やその具体的状況及びサービスの利用状況、利用者の障害の特性に起因して生じうる緊急時の対応等に関する情報であること。

「情報の共有」については、原則、対面による情報共有のほか、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

ただし、障害を有する者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外部リンク)」等を遵守すること。

また、テレビ電話装置等を使用する場合には、当該情報の共有に支障がないよう留意すること。

情報の共有を行った日時、場所、内容、共有手段(面談、テレビ電話装置等の使用等)等について記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならない。

当該加算を算定する場合は、居住支援法人又は居住支援協議会との連携により利用者の住宅の確保及び居住の支援を図る体制を確保している旨を都道府県へ届け出るとともに、当該旨を事業所に掲示するとともに公表する必要があること。

(10)地域居住支援体制強化推進加算の取扱い

地域相談支援報酬告示第1の7の地域居住支援体制強化推進加算については、第二の3の(7)の⑬の規定を準用する。

報酬告示第14の3の10の地域居住支援体制強化推進加算については、利用者の住居の確保及び居住の支援の充実を図り、安心して地域で暮らせる環境整備を推進する観点から、

利用者の同意を得て、当該利用者に対して、居住支援法人と共同して、在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる説明及び指導等の必要な支援を行った上で、

協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場1に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、実施した月について算定できるものであること。

説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題は、協議会等への出席及び資料提供や文書等による方法で報告すこと。

当該加算の対象となる在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる説明及び指導等の必要な支援を行った場合には、当該支援内容を記録するものとする。

また、協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場に対し報告した日時、報告先、内容、報告方法(協議会等への出席及び資料提供、文書等)等について記録するものとする。

なお、作成した記録は5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならない。

\事業者必須!/

あわせて読みたい

-

【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算/特定処遇改善加算について│R02,03,31.問1~15

-

【Q&A】市町村が特に必要と認める場合に従事できる拠点機能強化事業所の業務とは、具体的にどのようなものが想定されている?│R06,05,10問1

-

【Q&A】福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつからいつまで?│H24,03,30.問6

-

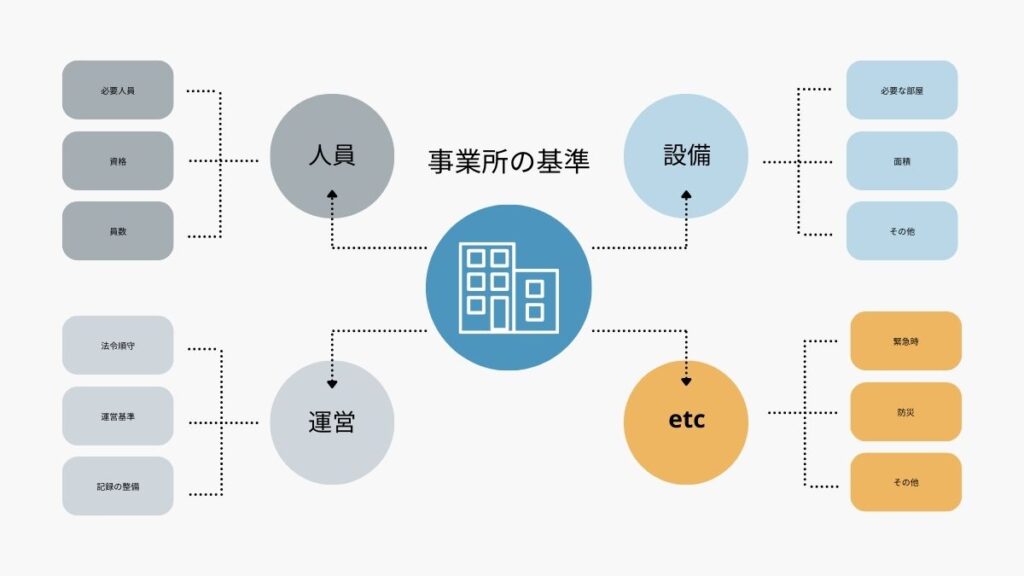

【地域移行支援】:障害福祉事業の人員・設備・運営基準とは?

-

【Q&A】「都道府県知事又は市町村長が認める研修」を受講した障害者等についても、経過措置期間経過後に加算を算定するためには、「障害者ピアサポート研修」を修了する必要がある?│R03,03,31.問5

-

障害福祉サービス事業の「情報公表未報告減算」とは?適用条件と注意点を解説!