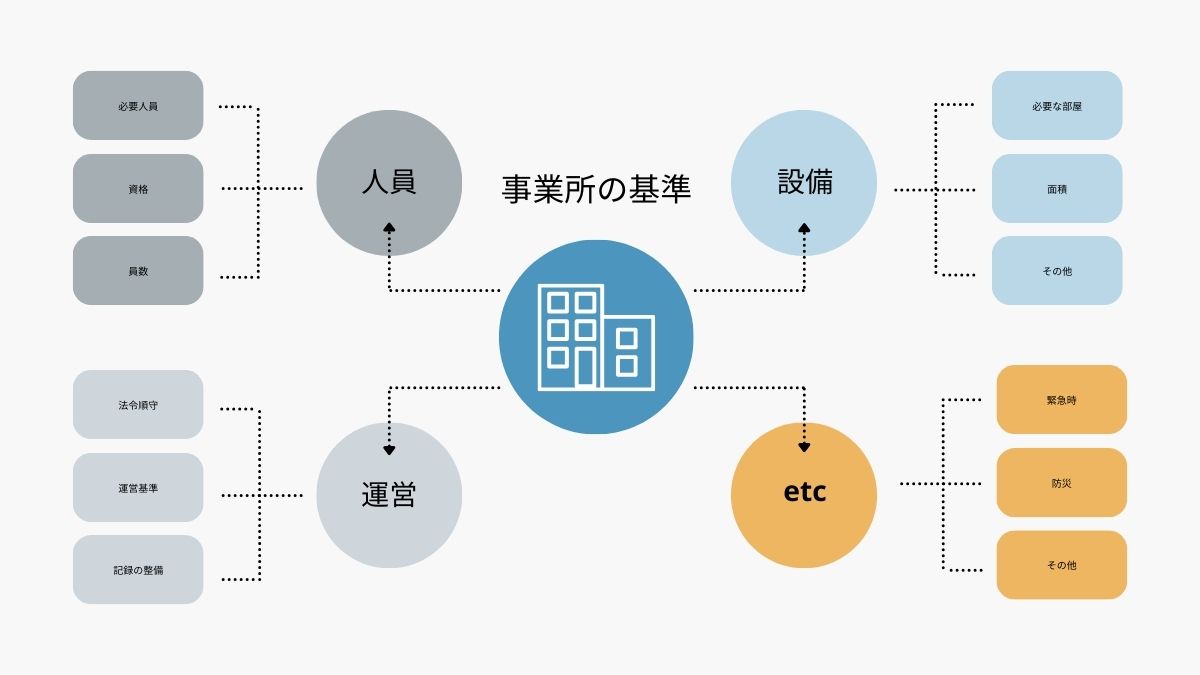

【参考】児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)

第二章 指定福祉型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準

第一節 人員に関する基準

従業者の員数(第4条)

- 指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

ただし、40人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第4号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設にあっては第5号の調理員を置かないことができる。

- 嘱託医 1以上

- 看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。) イ又はロに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数

- イ 主として自閉症を主たる症状とする知的障害のある児童(以下「自閉症児」という。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設

おおむね障害児の数を20で除して得た数以上 - ロ 主として肢体不自由(法第6条の2の2第2項に規定する肢体不自由をいう。以下同じ。)のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 1以上

- イ 主として自閉症を主たる症状とする知的障害のある児童(以下「自閉症児」という。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設

- 児童指導員1及び保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第12条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定福祉型障害児入所施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同じ。)

- イ 児童指導員及び保育士の総数 (1)から(3)までに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める数

- (1) 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上(30人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に1を加えた数以上)

- (2) 主として盲児(強度の弱視児を含む。次条第2項第2号及び第4項において同じ。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。次条第2項第3号において同じ。)(次条第一項において「盲ろうあ児」という。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上(35人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に1を加えた数以上)

- (3) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を3.5で除して得た数以上

- (1) 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上(30人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に1を加えた数以上)

- ロ 児童指導員 1以上

- ハ 保育士 1以上

- イ 児童指導員及び保育士の総数 (1)から(3)までに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める数

- 栄養士 1以上

- 調理員 1以上

- 児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。) 1以上

- 嘱託医 1以上

- 前項各号に掲げる従業者のほか、主として自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設である場合には医師を、指定福祉型障害児入所施設において、心理支援を行う必要があると認められる障害児5人以上に心理支援を行う場合には心理担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。

- 前項に規定する心理担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

- 第❶項各号(第①号を除く。)及び第➋項に規定する従業者は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。

ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第❶項第④号の栄養士及び同項第⑤号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

第二節 設備に関する基準

設備(第5条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けなければならない。

ただし、30人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、30人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主として盲ろうあ児を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。 - 次の各号に掲げる指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する設備のほか、当該指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、当該各号に定める設備を設けなければならない。

- 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 入所している障害児の年齢、適性等に応じた職業指導に必要な設備(以下この項において「職業指導に必要な設備」という。)

- 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備、音楽に関する設備並びに浴室及び便所の手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備

- 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備

- 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 支援室、屋外遊戯場並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

- 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 入所している障害児の年齢、適性等に応じた職業指導に必要な設備(以下この項において「職業指導に必要な設備」という。)

- 第❶項の居室の基準は、次のとおりとする。

- 一の居室の定員は、4人以下とすること。

- 障害児1人当たりの床面積は、4.95㎡以上とすること。

- 前②号の規定にかかわらず、乳児又は幼児(第52条第1項第2号において「乳幼児」という。)のみの一の居室の定員は6人以下とし、一人当たりの床面積は3.3㎡以上とすること。

- 入所している障害児の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

- 主として盲児又は肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。

- 第❶項及び第➋項各号に規定する設備は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の用に供するものでなければならない。

ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第❶項及び第➋項各号に規定する設備(居室を除く。)については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

第三節 運営に関する基準

内容及び手続の説明及び同意(第6条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者が指定入所支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った入所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第34条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定入所支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法 第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

提供拒否の禁止(第7条)

指定福祉型障害児入所施設は、正当な理由がなく、指定入所支援の提供を拒んではならない。

あっせん、調整及び要請に対する協力(第8条)

指定福祉型障害児入所施設は、法第24条の19第2項の規定により指定入所支援の利用について都道府県が行うあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

サービス提供困難時の対応(第9条)

指定福祉型障害児入所施設は、利用申込者に係る障害児が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。

受給資格の確認(第10条)

指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供を求められた場合は、入所給付決定保護者の提示する入所受給者証によって、入所給付決定の有無、給付決定期間等を確かめるものとする。

障害児入所給付費の支給の申請に係る援助(第11条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児入所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、給付決定期間の終了に伴う障害児入所給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。

心身の状況等の把握(第12条)

指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

居住地の変更が見込まれる者への対応(第13条)

指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者の居住地の変更が見込まれる場合においては、速やかに当該入所給付決定保護者の居住地の都道府県に連絡しなければならない。

入退所の記録の記載等(第14条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、入所又は退所に際しては、当該指定福祉型障害児入所施設の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(次項において「入所受給者証記載事項」という。)を、その入所給付決定保護者の入所受給者証に記載しなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、入所受給者証記載事項を遅滞なく都道府県に対し報告しなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、入所している障害児の数の変動が見込まれる場合においては、速やかに都道府県に報告しなければならない。

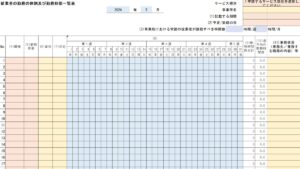

サービスの提供の記録(第15条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定による記録に際しては、入所給付決定保護者から指定入所支援を提供したことについて確認を受けなければならない。

指定福祉型障害児入所施設が入所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等(第16条)

- 指定福祉型障害児入所施設が、入所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接入所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該入所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

- 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに入所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。

ただし、次条第❶項から第❸項までに規定する支払については、この限りでない。

入所利用者負担額の受領(第17条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。

- 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から、当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

- 指定福祉型障害児入所施設は、前➋項の支払を受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を入所給付決定保護者から受けることができる。

- 食事の提供に要する費用及び光熱水費(法第24条の7第1項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に支給された場合は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第27条の6第1項に規定する食費等の基準費用額(法第24条の7第2項において準用する法第24条の3第9項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に代わり当該福祉型障害児入所施設に支払われた場合は、同令第27条の6第1項に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)

- 日用品費

- 前②号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

- 食事の提供に要する費用及び光熱水費(法第24条の7第1項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に支給された場合は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第27条の6第1項に規定する食費等の基準費用額(法第24条の7第2項において準用する法第24条の3第9項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に代わり当該福祉型障害児入所施設に支払われた場合は、同令第27条の6第1項に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)

- 前項第①号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

- 指定福祉型障害児入所施設は、第❶項から第❸項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った入所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、第❸項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければならない。

入所利用者負担額に係る管理(第18条)

指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定福祉型障害児入所施設が提供する指定入所支援及び他の指定障害児入所施設等が提供する指定入所支援を受けたときは、これらの指定入所支援に係る入所利用者負担額の合計額(以下この条において「入所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。

この場合において、当該指定福祉型障害児入所施設は、これらの指定入所支援の状況を確認の上、入所利用者負担額合計額を都道府県に報告するとともに、当該入所給付決定保護者及び当該他の指定入所支援を提供した指定障害児入所施設等に通知しなければならない。

障害児入所給付費等の額に係る通知等(第19条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費の額を通知しなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、第17条第2項の法定代理受領を行わない指定入所支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所給付決定保護者に対して交付しなければならない。

指定入所支援の取扱方針(第20条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、入所支援計画及び移行支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定入所支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、障害児ができる限り良好な家庭的環境において指定入所支援を受けることができるよう努めなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、指定入所支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、その提供する指定入所支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

入所支援計画の作成等(第21条)

- 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、児童発達支援管理責任者に入所支援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

- 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて入所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行うとともに、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

- 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、入所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を入所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

- 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、入所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定入所支援の具体的内容、指定入所支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した入所支援計画の原案を作成しなければならない。

- 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害児に対する指定入所支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、入所支援計画の原案について意見を求めるものとする。

- 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、入所給付決定保護者及び障害児に対し、当該入所支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。

- 童発達支援管理責任者は、入所支援計画を作成した際には、当該入所支援計画を入所給付決定保護者に交付しなければならない。

- 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成後、入所支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも六月に一回以上、入所支援計画の見直しを行い、必要に応じて入所支援計画の変更を行うものとする。

- 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、入所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

- 定期的に入所給付決定保護者及び障害児に面接すること。

- 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

- 第➋項から第❼項までの規定は、第❽項に規定する入所支援計画の変更について準用する。

移行支援計画の作成等(第21条の2)

- 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、児童発達支援管理責任者に移行支援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

- 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、アセスメントを行い、障害児が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な支援内容の検討をしなければならない。

- 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、障害児が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な取組、当該支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した移行支援計画の原案を作成しなければならない。

- 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成後、移行支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも六月に一回以上、移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて移行支援計画の変更を行うものとする。

- 前条第❸項及び第五項から第七項までの規定は、第➋項に規定する移行支援計画の作成について準用する。

- 前条第❸項、第❺項から第❼項項まで及び第❾項並びに第➋項及び第❸項の規定は、第❹項に規定する移行支援計画の変更について準用する。

児童発達支援管理責任者の責務(第22条)

- 児童発達支援管理責任者は、前➋条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

- 次条に規定する検討及び必要な援助並びに第24条に規定する相談及び援助を行うこと。

- 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

- 次条に規定する検討及び必要な援助並びに第24条に規定する相談及び援助を行うこと。

- 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。

検討等(第23条)

指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、その心身の状況等に照らし、法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスを利用することにより、当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、居宅において日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、入所給付決定保護者及び障害児の希望等を勘案し、必要な援助を行わなければならない。

相談及び援助(第24条)

指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

支援(第25条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって支援を行わなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に支援を行わなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、常時一人以上の従業者を支援に従事させなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対して、当該障害児に係る入所給付決定保護者の負担により、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者以外の者による支援を受けさせてはならない。

食事(第26条)

- 指定福祉型障害児入所施設において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

- 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

- 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

社会生活上の便宜の供与等(第27条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、当該障害児又はその家族が行うことが困難である場合は、入所給付決定保護者の同意を得て代わって行わなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の家族との連携を図るとともに、障害児とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

健康管理(第28条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、入所した障害児に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法 に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定福祉型障害児入所施設は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

| 児童相談所等における障害児の入所前の健康診断 | 入所した障害児に対する障害児の入所時の健康診断 |

| 障害児が通学する学校における健康診断 | 定期の健康診断又は臨時の健康診断 |

- 指定福祉型障害児入所施設の従業者の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

緊急時等の対応(第29条)

指定福祉型障害児入所施設の従業者は、現に指定入所支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

障害児の入院期間中の取扱い(第30条)

指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、当該障害児及び当該障害児に係る入所給付決定保護者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定福祉型障害児入所施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。

給付金として支払を受けた金銭の管理(第31条)

指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の設置者が障害児に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

- 当該障害児に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「障害児に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

- 障害児に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

- 障害児に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

- 当該障害児が退所した場合には、速やかに、障害児に係る金銭を当該障害児に取得させること。

入所給付決定保護者に関する都道府県への通知(第32条)

指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を受けている障害児に係る入所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児入所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を都道府県に通知しなければならない。

管理者による管理等(第33条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。

ただし、指定福祉型障害児入所施設の管理上支障がない場合は、当該指定福祉型障害児入所施設の他の職務に従事させ、又は当該指定福祉型障害児入所施設以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。 - 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

運営規程(第34条)

指定福祉型障害児入所施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程(第40条第1項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

- 施設の目的及び運営の方針

- 従業者の職種、員数及び職務の内容

- 入所定員

- 指定入所支援の内容並びに入所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

- 施設の利用に当たっての留意事項

- 緊急時等における対応方法

- 非常災害対策

- 主として入所させる障害児の障害の種類

- 虐待の防止のための措置に関する事項

- その他施設の運営に関する重要事項

勤務体制の確保等(第35条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対し、適切な指定入所支援を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者によって指定入所支援を提供しなければならない。

ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 - 指定福祉型障害児入所施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、適切な指定入所支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。(⇒ハラスメント防止指針)

業務継続計画の策定等(第35条の2)

- 指定福祉型障害児入所施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定入所支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

定員の遵守(第36条)

指定福祉型障害児入所施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

非常災害対策(第37条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

安全計画の策定等(第37条の2)

- 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の安全の確保を図るため、当該指定福祉型障害児入所施設の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する施設外での活動、取組等を含めた指定福祉型障害児入所施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定福祉型障害児入所施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

自動車を運行する場合の所在の確認(第37条の3)

指定福祉型障害児入所施設は、障害児の施設外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。

衛生管理等(第38条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

- 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

- 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

- 当該指定福祉型障害児入所施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

- 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

- 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の希望等を勘案し、適切な方法により、障害児を入浴させ又は清しきしなければならない。

協力医療機関等(第39条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において単に「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

身体拘束等の禁止(第41条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供に当たっては、当該障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(以下この条において「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

- 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

- 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

虐待等の禁止(第42条)

- 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

- 当該指定福祉型障害児入所施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

- 当該指定福祉型障害児入所施設において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

- 前②号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

- 当該指定福祉型障害児入所施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

削除 (第43条)

削除

秘密保持等(第44条)

- 指定福祉型障害児入所施設の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。(⇒個人情報使用同意書)

情報の提供等(第45条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設に入所しようとする障害児が、適切かつ円滑に入所できるように、当該指定福祉型障害児入所施設が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

利益供与等の禁止(第46条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業を行う者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第十八項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。)、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定福祉型障害児入所施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

苦情解決(第47条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、その提供した指定入所支援に関する障害児又は入所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、その提供した指定入所支援に関し、法第24条の15第1項の規定により都道府県知事(指定都市にあっては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の長とする。以下この項及び次項において同じ。)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定福祉型障害児入所施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は入所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、都道府県知事からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県知事に報告しなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

地域との連携等(第48条)

指定福祉型障害児入所施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

事故発生時の対応(第49条)

- 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

- 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

会計の区分(第50条)

指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

記録の整備(第51条)

\事業者必須!/

あわせて読みたい

サービス横断メニュー

- (児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。) ↩︎