人員配置の基準と、従業員が休んだ場合どうする?など、法令の条文だけでは判断できない解釈や考え方など、運営していく上での疑問や注意点をまとめました。

人員配置基準とは?どのように算出する?

人員配置基準とは、どのように求めるのでしょう。答えとしては、前年度の利用者数の実績をもとにします。生活介護であれば、延べ利用者数÷延べ開所日数で平均利用者数を求めます。さらに、平均区分によって「6:1」「5:1」「3:1」と決められています。

なるほど。ここまでは数式によって求められるので明確です。

では、ここから運営していく上で浮かび上がってきた疑問と、行政に確認した結果を踏まえて解説していきます。

新規開業で前年実績が無い場合は?

開所時で前年実績が無い場合は、利用想定であったり、利用定員を満たす人員配置を求められることになります。どのようになるかは行政との協議によるところです。その後は開業してからの6カ月が基準値になります。

私が開所に携わった事業所は、行政との協議で、「定員20名」の「6:1」で常勤換算で3人の生活支援員が必要と言われました。当然、利用者がそれほどいない開業初期段階でこれは非常に厳しかったです。その後、半年経過した時点で、利用実績に合わせて人員を調整しました。

今思えば、もう少し調整できたのではないか?と思います。そのころは、あまりにも知識が不足してたので、致し方ありません。

必要人員は、日単位?月単位?

人員の配置基準は1日単位で厳格に守る必要があるのでしょうか?それとも月平均で満たしていれば良いのでしょうか?自身でも調べましたが明確にはならなかったので行政に確認しました。

人員の配置基準は、1日単位で確実に満たす必要がありますか?それとも月平均などで判断されますか?

配置基準を満たしているかどうかは月単位で確認します。

いろいろな要因が重なって、人員配置が基準を下回る日があったとしても、問題ありませんか?

基準を下回る日があったとしても大丈夫ですが、人員が”0”等の場合は、その日は休所して頂くことになります。

月単位で確認するとのとです。つまり月の平均値が配置基準を満たしていればOKとなります。

必要人員を見直さなければならない場合

事業所としての利用定員を変更した場合、必要人員は前年度の実績ではなく、定員や利用想定に合わせた設定となります。実際に、何人配置しなければならないかなどは、ケースバイケースになるので行政に確認したほうが良いでしょう。

利用者が前年度から急激に増えた場合は?

前年度の利用者が2~3人で、今年度から急に20人などに増えた場合はどうでしょうか。

実務上支障がでるので、当然に利用者数に合わせて人員は配置していくのですが、利用者が増えた場合でも前年度実績から求められた配置基準でいいのですか?

確かに基準上は条件を満たしていることになりますので前年度実績からの配置基準ということになるのですが…、あまりにかけ離れているような場合には、実際のサービスに支障が生じますので、実態に合わせた人員配置をお願いしてます。

実際に何人の配置が必要かは行政の判断によるところです。

勤務形態の4つの分け方について

各サービスによって様式は若干異なるかもしれませんが、いずれも「勤務形態一覧表」の作成は必要です。勤務形態をA/B/C/Dの4つに区分するとともに、それぞれの時間等を記載します。この項目では勤務形態の4つの区分についた解説します。

①「常勤」と「非常勤」とは?

「常勤」と「非常勤」は何をもって決めるのでしょうか?

正社員やパートなどの雇用形態は関係ありません。

事業所の常勤職員の勤務すべき時間に達している場合は「常勤」、満たない場合は「非常勤」

たとえば、常勤職員が週40時間の場合、それと同じ時間の場合は「常勤」、それに満たない場合は「非常勤」となります。

②「専従」・「兼務」

勤務時間中に複数の職種を兼務しているかどうかにより判断されます。雇用形態も「常勤」「非常勤」も関係ありません。

| 従業者 | 従事する職種 | 区別 |

|---|---|---|

| 従業者① | 生活支援員 | 専従 |

| 従業者② | 生活支援員・調理員 | 兼務 |

| 従業者③ | 調理員 | 専従 |

| 従業者④ | 調理員・運転手 | 兼務 |

勤務形態の区分 A・B・C・D

「常勤」「非常勤」・「専従」「兼務」を踏まえて、勤務形態をA・B・C・Dの4区分で分類します。

| 勤務区分 | 常勤・非常勤 | 専従・兼務 |

|---|---|---|

| A | 常勤 | 専従 |

| B | 常勤 | 兼務 |

| C | 非常勤 | 専従 |

| D | 非常勤 | 兼務 |

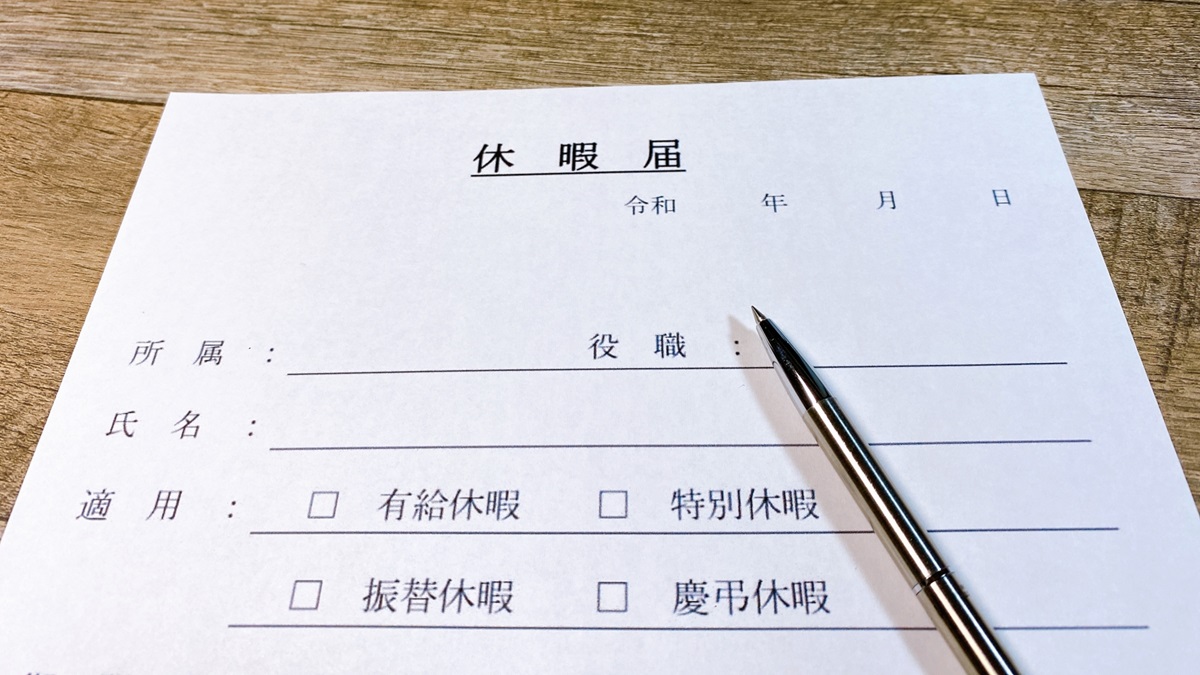

従業員が休んだ場合の取り扱いは?

従業員が休みとなった場合のどうなのでしょう。休みが重なったりして人員基準を満たさなくなっては困ります。これについても基準があるようです。常勤と非常勤によっても取り扱いが異なるようです。

常勤職員

勤務命令による研修・有給休暇⇒常勤換算に含める事ができます。

さらに細かく確認しました。判断の基準は”賃金が発生しているかどうか”

つまり、

- 研修・・・業務命令での研修は当然賃金が発生するので含める

- 病欠・・・体調不良などで有給で休む場合→含む

- 体調不良などで有給で休む場合→含む

- 長期の病欠となり休職する場合→含まない

※傷病手当は健康保険の制度としてのものなので賃金には含まれない

非常勤職員

休暇や出張の時間は、常勤換算に含めることができません。

【常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い】

□質問

常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また休暇を取った場合に、その出張や休暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。■回答

(平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課 事務連絡)抜粋

常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事

業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員

数に換算する方法」(居宅サービス運営基準第2条第8号等)であり、また、「勤務延時間

数」とは、「勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間(又は当該事業に

係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む))として明確に位置

づけられている時間の合計数」である(居宅サービス運営基準解釈通知第2-2-(2)

等)。

以上から、非常勤の従業者の休暇や出張(以下「休暇等」)の時間は、サービス提供に従

事する時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。

なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2-2-(3)におけ

る勤務体制を定められている者をいう。)の休暇等の期間についてはその期間が暦月で1

月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。

| 区分 | 含む | 含まない |

|---|---|---|

| 常勤 | ・有給休暇 ・業務としての外部研修 ・出張 | ・休職 |

| 非常勤 | ー | ・休暇(有給含む) ・業務としての外部研修 ・出張 |